ビールの味わいは酵母で決まる!

【ビール酵母の話】

ビールをはじめ、お酒を作るうえで欠かせないのが「酵母」です。酵母とは5~10ミクロンほどの大きさの菌類で、卵のような形に小さな突起が出ている姿をしています。

酵母は糖類を食べ、酸素があるときは呼吸を行って炭酸ガスと水に分解、酸素がないときは発酵を行って炭酸ガスとアルコールに分解します。酵母の種類のひとつである「ビール酵母」は、このアルコール発酵で大量のアルコールを生産するとともに、優れた味と香りを作り出す特徴があります。

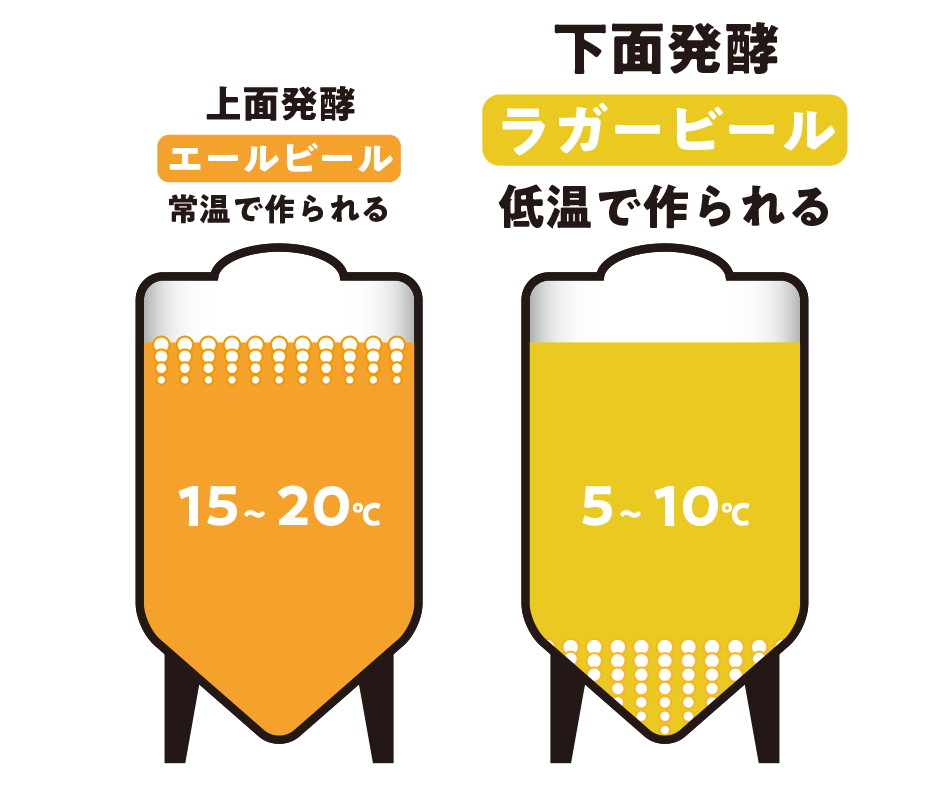

そのビール酵母のなかにも種類があって、大きく「上面発酵酵母」と「下面発酵酵母」に分けられます。上面発酵酵母は15~25℃の温度で発酵し、フルーティーな香りのもとであるエステルなどを多く作り出します。発酵の際に発酵液の表面に浮かび上がる性質を持つことから、このように呼ばれています。この上面発酵酵母で作られたビールを総称して「エールビール」と呼ぶことから「エール酵母」とも呼ばれています。

対する下面発酵酵母は、5~10℃前後の低温で発酵する酵母で、香味成分は多く発生しませんが、キレのある爽やかなノド越しを作り出します。発酵の際に酵母が沈むことからこの名が付けられています。下面発酵ビールは「ラガービール」と呼ばれることから、この酵母は「ラガー酵母」とも呼ばれています。

そんな酵母のなかにも、スッキリとキレのある味わいを生み出す酵母、豊かな香りが特徴の酵母、味に深みを与える酵母など、さまざまな種類があります。その中からどんな特徴の酵母を使うかによって、ビールの味わいも決まってくるのです。

ビールは冷やしすぎるとマズくなる?

【ビールの飲みごろ温度の話】

「ビールはキンキンに冷やすに限る!」とくに夏の暑い盛りなどは「グラスを凍らせて飲むのがいちばんだ」そんな声を聞くことがよくあります。確かに喉が渇いたときの冷えたビールは最高においしいですし、それを否定するつもりもありません。ですが冷やし過ぎは、ビールの味を悪くしてしまうのをご存知ですか?

ビールは3℃を下まわると、タンパク質や炭水化物の成分が変化して濁りが生じてしまいます。これを「寒冷混濁」と呼ぶのですが、これが生じてしまうとビール本来のおいしさを味わうことができません。また泡立ちも悪くなるので、見た目のおいしさも半減してしまいます。

それでは、どのくらいの温度で飲むのがいいのでしょう? 好みやスタイルにもよりますが、一般的なビールは6~8℃が目安だといわれています。夏の暑い日ならもう少しだけ低く、秋以降の気温が低い日はもう少しだけ高い温度がおいしく飲めるようです。

暑い日が多くなる夏はとくに意識しましょう。冷凍庫で急冷したり、凍らせたグラスにビールを注いだりせず、きちんと適温に冷やして飲めばおいしさもワンランクアップします。

ただしエールやスタウトといった、香りや味わいが豊かなビールは季節に関係なく10~13℃ほどが適温だといわれていますので、温度管理は慎重に。

ビールは「発酵」によって

味わいが変わる?<2>

【下面発酵】

ビールは、酵母が麦汁内の糖類を分解して、炭酸ガスとアルコールを生成する「発酵」によって作られます。発酵には「上面発酵」「下面発酵」「自然発酵」があり、その発酵の種類によってビールの味わいも変わってきます。

前回は「上面発酵」を紹介しましたが、今回は「下面発酵」について解説していきましょう。

「下面発酵」とは、発酵後に麦汁内の酵母がタンクの底に沈殿していくことから名づけられた醸造方法。発酵温度が5~10℃と低温で、発酵期間は7~10日間、熟成に1カ月程度時間をかけて作られるのが特徴です。

下面発酵で作られるビールは「下面発酵ビール」や「ラガー」と呼ばれています。19世紀後半に下面発酵ビールが普及すると、たちまちビールの主流となり、今や世界の約9割がこの下面発酵ビールとなりました。「ピルスナー」をはじめ「アメリカン」「ババリア」「ミュンヘン」「メルツェン」「ボック」「スモーク」「スパイス」「フルーツ」といったスタイルのビールが下面発酵ビールです。

キレのある苦みとさわやかなノド越しで、ゴクゴクと飲めるのが特徴の下面発酵ビール。シンプルな味わいなので、さまざまな料理と一緒に楽しむことができます。

<代表的な下面発酵ビール>

- サミエルアダムス ボストンラガー(アメリカ)

- クローネンブルグ 1664(フランス)

- 有機農法ビール(日本)

- オーガニックビール(ドイツ)

- レモンビール(アメリカ)

- チリビール(メキシコ)